パイロット ノック式万年筆 キャップレス デシモ 20th 限定モデル 極細・細字・中字

セーラー万年筆 特殊ペン先 万年筆 ふでDE まんねん 30th ショートケーキ / コンフェッティ パープル / コンフェッティ ピンク / 黎明ブルー

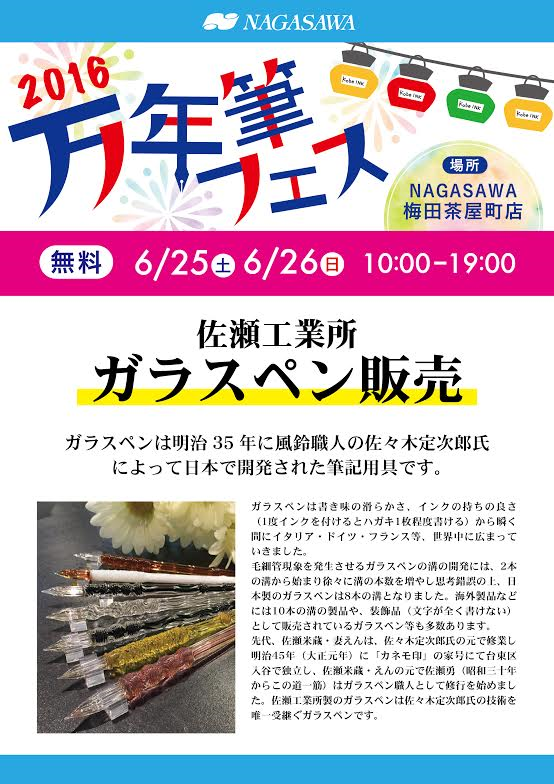

セーラー万年筆 TUZU フォージ ボールペン ガンメタル/メタルブルー/ゴールド

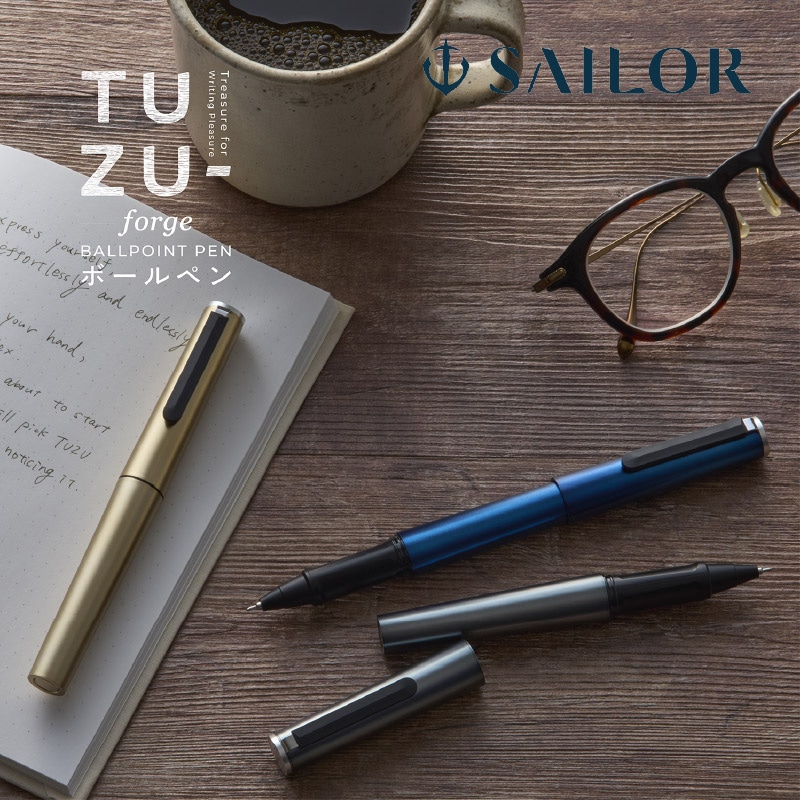

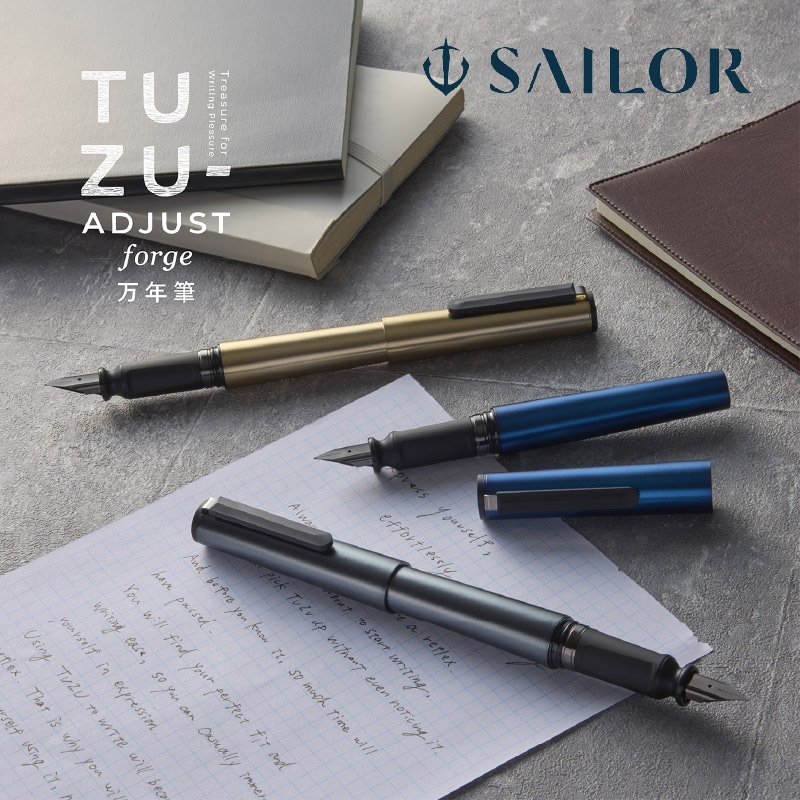

セーラー万年筆 TUZU アジャスト フォージ 万年筆 ガンメタル/メタルブルー/ゴールド

セーラー万年筆 四季織 野山の唄 ボールペン 春告鳥(はるつげどり) / 若鷹(わかたか) / 鶺鴒(せきれい) / 雉(きじ) 16-0721

セーラー万年筆 四季織 野山の唄 万年筆 中細字 春告鳥(はるつげどり) / 若鷹(わかたか) / 鶺鴒(せきれい) / 雉(きじ) 11-1231

Brelio システム手帳 キルティング ベルト(フック) M6 20mmリング

Brelio システム手帳 キルティング ベルト(フック) M5 16mmリング

【パイロットフレンドショップ店限定】パイロット 万年筆 ライティブ Earth Green(アースグリーン)/Saturn Brown(サターンブラウン)

パイロット 万年筆 カスタムNS ミステリーブルー/ネイチャーグリーン/ルビーレッド/アドベンチャーブラウン FKNS-1

レイメイ zeitVektor/ツァイトベクター クリップファイル A4 ブラック/ブラウン/ネイビー/ワイン ZVF654

レイメイ zeitVektor/ツァイトベクター クリップファイル A5 ブラック/ブラウン/ネイビー/ワイン ZVF605

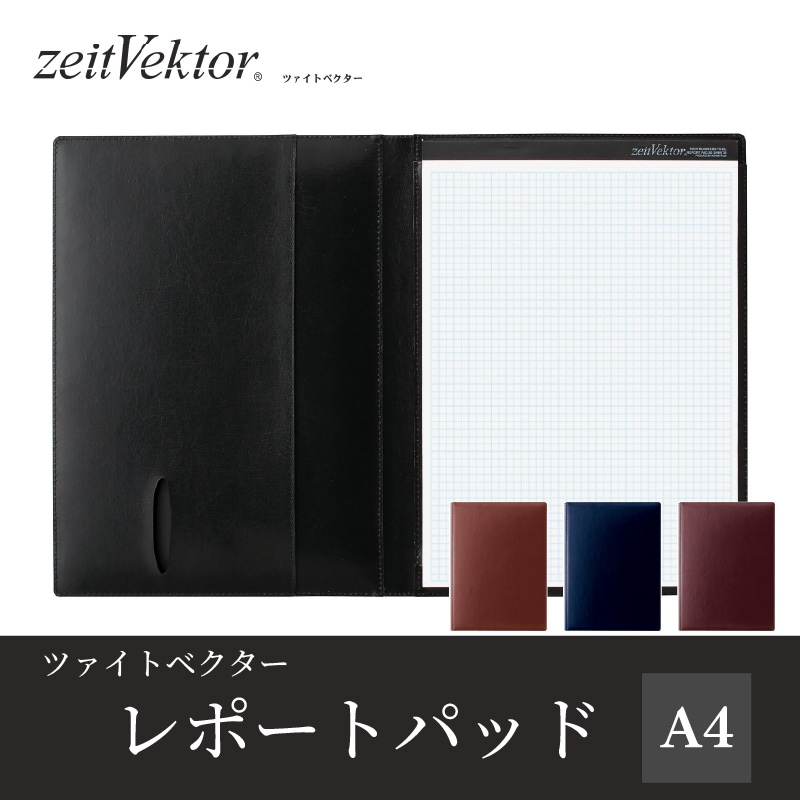

レイメイ zeitVektor/ツァイトベクター レポートパッド A4 ブラック/ブラウン/ネイビー/ワイン ZVP701

ラダイト MAYAレザートライラテラルペンケース Mサイズ

ラダイト MAYAレザートライラテラルペンケース Sサイズ

NAGASAWAオリジナル オノマトペ万年筆 ゆらゆら

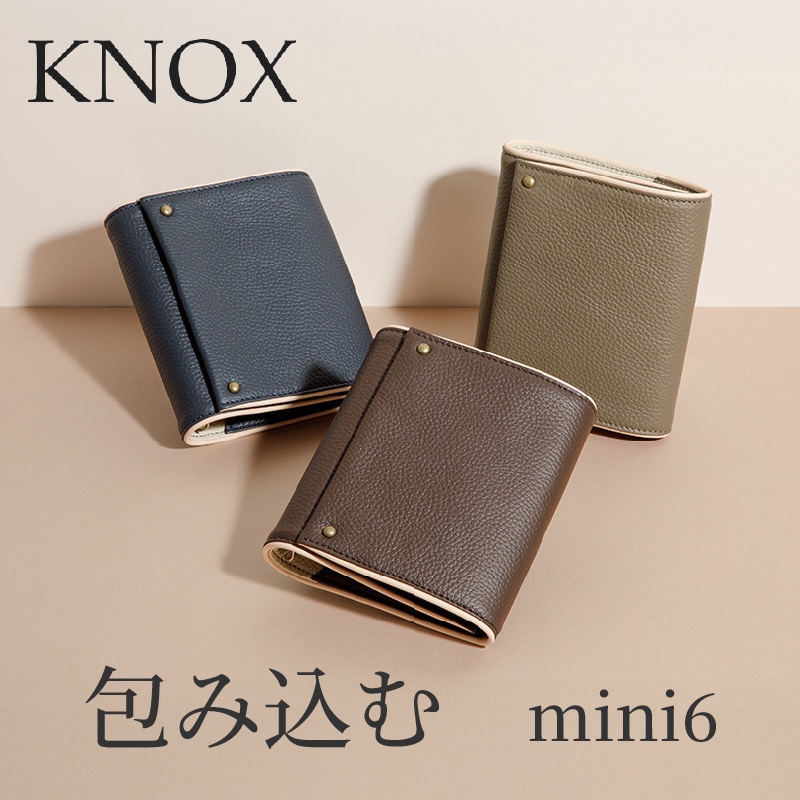

ノックス システム手帳 包み込む ミニ6 ネイビー/ブラウン/トープ

Luddite|ラダイト 木軸シャープペンシル EVER DRAW Mブラック|エバードロー

Aero 剛性感MAXシャープペンシル|SEASAR Products

セーラー万年筆 TUZU アジャスト万年筆 限定 グラッシー

ペリカン 特別生産品 スーベレーン K600 ボールペン ホワイト&ローズゴールド

ペリカン 特別生産品 スーベレーン M600 万年筆 ホワイト&ローズゴールド EF/F/M/B

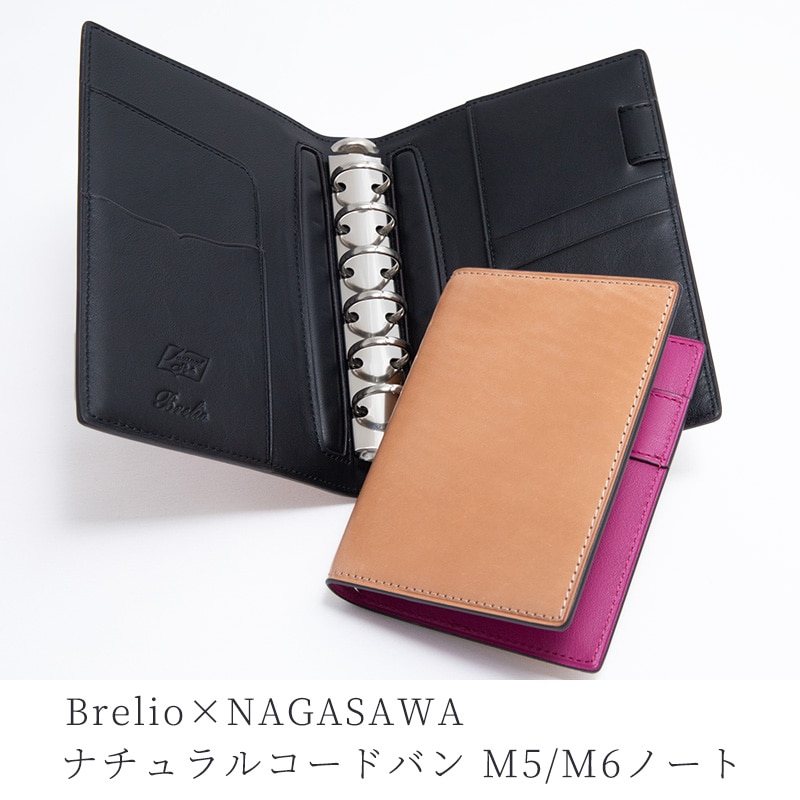

Brelio×NAGASAWA ナチュラルコードバン システム手帳 M5(中面ピンク)/ミニ6ノート(中面ブラック)

三菱鉛筆 シャープペンシル クルトガウッド スチールグレー/フォレストグリーン KURU TOGA Wood M5KW1P

サラサグランド×アニマル百貨店 第三弾 数量限定ボールペン サラサグランド ビンテージ

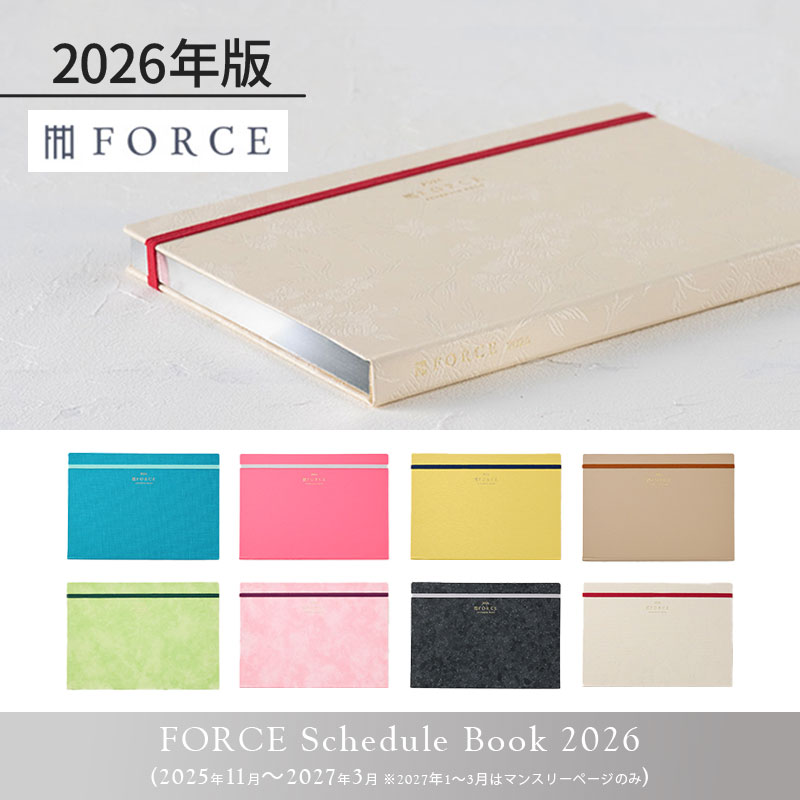

FORCE|フォース手帳 2026年(2025年11月始まり) タイムマネジメント手帳・ノート術

NAGASAWA 神戸 キップレザー 卓上型眼鏡ホルダー

M&G 筆圧調整 磁石ペン0.5 速乾GELインク